新緑の季節、外で活動するには気持ちよい気候ですね。スギやヒノキ花粉症のお子さんにとって3,4月は外に行くのもつらい時期だったと思いますが、ヒノキの花粉もほぼ飛散が終了しました。今年は例年以上に目の症状を訴える方が多かったように思います。

新学期が始まって1か月が経ちました。新しい生活に少しずつ慣れてきましたか?

先日小学校の学校健診にお邪魔しました。3,4年生の健診をさせていただきましたが、どのお子さんも、『こんにちは、お願いします』と元気に挨拶してくれ、こちらもすがすがしい気持ちになりました。今年は学校連絡医もさせていただいていますので、また、お邪魔させていただく予定です。

先日、ピーナッツ入りのチョコレートを食べた直後から口の中がかゆくなり、その後息苦しそうに唾を吐き続けたというお子さんが受診されました。ピーナッツに伴うアレルギー症状で、口腔内や喉頭に浮腫を起こしていた可能性が考えられましたので、アレルギーの検査を実施させていただきました。『ピーナッツや木の実類は絶対に食べないといけない食物ではないから検査は必要ない』と言われる先生もおられるようですが、やはり症状が出た食物が本当に免疫学的機序を介して起こったものであるかを確認するためには検査は必要だと考えますし、ピーナッツやクルミ、カシューナッツではアレルギーのコンポーネントも調べることで、重篤な全身症状を起こす可能性があるか予想することが可能ですので、ぜひ検査は受けていただきたいと思います。また最近はピーナッツや木の実類を使用したお菓子や料理も増えてきています。ピーナッツアレルギーや木の実類のアレルギーの場合、微量の摂取でも重篤なアレルギー症状(アナフィラキシーやアナフィラキシーショック)を引き起こしてくることがあります。エピペン®の所持を考える上でも検査は必要だと思います。

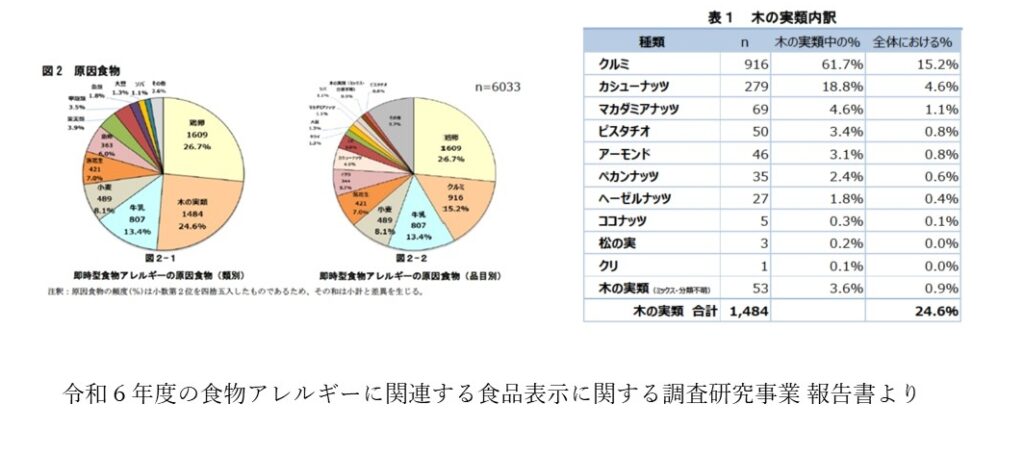

消費者庁から3年毎に食物アレルギーに関連する食品表示に関する調査研究事業 報告書が提出されています。令和6年度の食物アレルギーに関連する食品表示に関する調査研究事業 報告書によると食物アレルギーの原因食物の類別で木の実類が鶏卵に続いて第2位になり、さらに品目別ではクルミが鶏卵に続いて第2になっています(ピーナッツは豆の仲間で、名前には「ナッツ」と入っていても、いわゆるナッツ (木の実)類とは種類が異なります)。

なぜ木の実類のアレルギーが増えたのか明確な答えはわかりませんが、日本人の木の実類の摂取量の増加との関連が指摘されています。

ピーナッツには、『Ara h 2(読み方:アラ エイチ ツー)』、クルミには『Jug r 1(読み方:ジャグ アール ワン)』、カシューナッツには『Ana o 3(読み方:アナ オー スリー)』というタンパク質があります(これらをアレルゲンコンポーネントと呼びます)。これらのタンパク質は、アレルギー全身症状との関連性が強いタンパク質として知られています。血液検査で『Ara h 2』が4.0 UA/mL以上、『Jug r 1』が1.0 UA/mL以上、『Ana o 3』が2.4UA/mL以上の方はそれぞれのナッツを食べて全身性の重篤な症状が出る可能性が高い人です。『Ara h 2』、『Jug r 1』、『Ana o 3』が陰性の場合や上記の値以下の場合は、ピーナッツ、クルミ、カシューナッツが陽性であっても食べられる可能性がありますので、食物経口負荷試験を受けていただくことをお薦めします。当院ではピーナッツや木の実類は『fufumuのパクパ』を利用し負荷試験を行っております。

コンポーネントが陽性の方は、加工食品のアレルギー表示も確認しながら誤って食べないように注意します。ピーナッツ(落花生)とクルミは食品表示義務がありますがそれ以外の木の実は必ずしも表示されていないこともあるので注意が必要です。ナッツそのものを食べるだけでなく、ナッツを含む可能性のある食品(洋菓子やドレッシング等)も多く存在します。保湿剤など皮膚に触れるものにナッツ類が使われていることもあるので注意が必要です

クルミとペカンナッツの関係

クルミとペカンナッツ(ピーカンナッツとも呼ばれます)は、タンパク質の構造が近い種類です。(交差抗原性があると言います。)そのためクルミアレルギーとペカンナッツアレルギーは合併することが多いと言われています。クルミアレルギーと診断された場合はペカンナッツの除去も必要になります。

カシューナッツとピスタチオの関係

カシューナッツとピスタチオはタンパク質の構造が近い種類です。(交差抗原性があると言います。)そのためカシューナッツアレルギーとピスタチオアレルギーは合併することが多いと言われています。カシューナッツのアレルギーと診断された場合は、ピスタチオの除去も必要となります。

ナッツアレルギーであるという理由で、ひとくくりにしてすべてのナッツ類を除去する必要はありませんが、人によっては、ピーナッツやほかのナッツに対してもアレルギーを起こすことがあるため検査や食物経口負荷試験で正しい診断を受けてほしいなあと思っています。