アレルギー性鼻炎・花粉症

アレルギー性鼻炎・花粉症

アレルギー性鼻炎は、Ⅰ型のアレルギー疾患で発作性のくしゃみ、水様性の鼻汁、鼻づまりに特徴づけられます。 ダニやホコリなどが原因で1年を通して鼻炎症状が認められる「通年性アレルギー性鼻炎」と、スギやヒノキの花粉などが原因で、花粉の飛散時期だけに鼻炎症状が認められる「季節性アレルギー性鼻炎(花粉症)」に分けられます。 また最近ではLAR(local allergic rhinitis)と呼ばれる状態があることが考えられています。これは皮膚試験や血清特異的IgE検査は陰性で、鼻試験は陽性、鼻汁中に抗原特異的IgE抗体が検出されます。アレルギー性鼻炎の初期状態ではなく、別の病態と考えられていますが、日本における罹患率を含めた詳細は不明です。

反復性のくしゃみ、透明な鼻水、鼻づまりの症状がみられます。通常、私たちは鼻で息を吸うので鼻水と鼻づまりで日常生活が損なわれてしまい、勉強に集中できない、鼻が詰まって息が吸いにくい、においが感じにくいなどの症状も見られます。外気が乾燥していても、呼吸をするときに空気が鼻を通ることで、鼻の中で空気に湿度が加えられて体内に入りますが、鼻が詰まって口呼吸になると乾燥した空気がそのまま体内に入り感染症などのリスクが高まります。

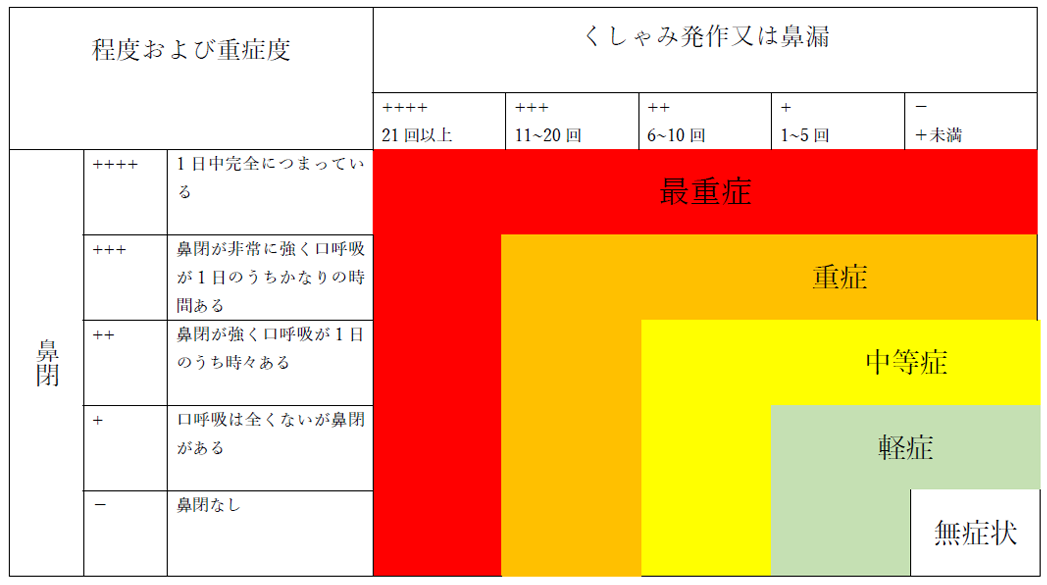

症状のうち、くしゃみと鼻水は密接に関わり合っているので両者をまとめて「くしゃみ・鼻水型」とし、鼻づまりが他の症状にくらべて強い時は「鼻づまり(鼻閉)型」、症状が同じくらいのときは「充全型」に分類されます。それぞれの症状の強さから重症度を分類します。 1日にくしゃみを何回したか、1日に鼻を何回かんだか、1日のどのくらいの時間口呼吸をしていたかで判定します。くしゃみや鼻をかんだ回数が20回を超える場合や鼻が1日中つまっていたら最重症です。

表1

上記の症状を認め、典型的な鼻炎の所見があればアレルギー性鼻炎と臨床的に診断します。治療に反応が不十分な場合、臨床的に診断が難しい場合、アレルゲン免疫療法を行うために抗原同定が必要な場合は抗原同定検査を行います。 抗原同定検査には皮膚検査、血液の抗原特異的IgE検査、鼻誘発試験がありますが、当院では血液の抗原特異的IgE検査を行い、抗原を同定しています。

アレルギー性鼻炎の治療には「抗原除去と回避」「薬物療法」、「アレルゲン免疫療法」、「手術療法」があります。薬物での治療は出ている症状を抑えてくれる作用はありますが、根本的に治すことは難しく、投薬を終了すれば短期間に症状が再燃します。 現在、治癒が期待できる唯一の治療方法はアレルゲン免疫療法です。

アレルギー性鼻炎の寛解は気管支喘息などと比べ、ほとんど期待できません。 抗原除去と回避の方法としては、室内の掃除や寝具の掃除機掛けなどによるアレルゲンの除去があります。寝具への布団乾燥機の利用も有効ですが、アレルゲンとなるのはダニの死骸や糞であり、乾燥機使用後の掃除機掛けが必要不可欠です。スギ花粉に対する抗原回避は非常に難しく、スギ花粉が飛散している時期や飛散の多い時間帯に外出を控える(スギ花粉は昼前後と夕方に多く飛散します)、外出時にはマスクやゴーグルを使い、帰宅したときは玄関で衣服についた花粉を払い、室内に花粉を極力持ち込まないようにするなどの対策が必要です。

鼻水やくしゃみを抑える抗ヒスタミン薬等の飲み薬や鼻の炎症を抑える点鼻ステロイド薬、鼻づまりを改善する作用があるロイコトリエン受容体拮抗薬などを症状に応じて使用します。抗ヒスタミン薬は眠気などの副作用がありますが、最近では眠気の出にくい薬も出ています。点鼻ステロイド薬は使用開始1~2日で効果がみられ、局所使用のため副作用もほとんどありません。またくしゃみ、鼻汁、鼻づまりのどの症状にも効果があります。さらに花粉症では初期の炎症から使用することで花粉飛散ピーク時の症状増悪を抑制できることが明らかになっており、初期療法にも用います。

ゾレア®は、「オマリズマブ」という「抗IgE抗体」と呼ばれるタンパク質の商品名です。 ゾレア®には、IgEに結合することで、IgEがマスト細胞と結合できなくなるという効果があります。マスト細胞にIgEがくっつかないと、体内に侵入してくるアレルゲンはマスト細胞と結合できず、マスト細胞は活性化しないため、ヒスタミンなどの化学物質が放出されず、アレルギー反応が抑制されると考えられています。

ゾレア®とは、季節性アレルギー性鼻炎(いわゆる花粉症)のうち、既存の治療で効果が十分にみられなかった重症または最重症の「スギ花粉症」の方に限って、2020年より保険適応にて、12歳以上で行うことができるようになった治療法です。 2月~5月の期間限定で、抗IgE抗体オマリズマブ(商品名ゾレア®)を皮下注射するもので、従来の内服薬では鼻炎症状が治まらなかったり、抗ヒスタミン薬による眠気などの副作用が強く、より強力なものを使用できなかったりといった場合に使用します。 毎年、重いスギ花粉症で悩まれている患者さまにとって、症状の改善が期待できる可能性があります。

ゾレア®の治療を受けるためには、ガイドライン上、「重症」「最重症」のスギ花粉症であり、既存治療で効果が不十分であったことが条件となります。

アレルゲン免疫療法は、減感作療法とも呼ばれていますが、原因となるアレルゲンを投与し、体をアレルゲンに慣らしていく治療です。対象になるのは原因アレルゲンが確定しているおおむね5歳以上で、軽症から最重症までどの重症度でも適応があります(5歳未満の幼児に対する安全性が確立されていません)。 注射で行う皮下免疫療法と舌下に投与する舌下免疫療法があります。注射ではダニ、スギ花粉、ブタクサなど

、舌下錠では、ダニとスギ花粉が日本では治療を受けることができます。当院では舌下免疫療法を行っております。皮下免疫療法を希望される場合は、当該施設にご紹介させていただきます。

| 皮下免疫療法 | 舌下免疫療法 | |

|---|---|---|

| メリット | 治療可能な抗原が多い 喘息への適応がある |

自宅で投与可能であり、通院回数が少なくて済む 重篤な副作用が少ない |

| デメリット | 頻回な通院が必要 時に重篤な副作用のリスクがある 注射なので痛みを伴う |

スギ花粉とダニのアレルギー性鼻炎にのみ適応がある |

手術療法は、鼻の粘膜をレーザーで凝固する下鼻甲介粘膜焼灼術などがあります。薬物療法でも症状が抑えられない場合などに考慮される治療です。耳鼻科で行う治療方法です。

鼻に入り込んだ花粉やホコリなどは、洗い流すのが効果的です。ただし、水道水は塩素などを含んでいて鼻の粘膜を傷つけてしまうので、体液に近い組成の市販の生理食塩水を利用します。

繰り返して鼻をかむと鼻が荒れますので、荒れてしまったら白色ワセリンなどを塗ってください。保湿ティッシュペーパーで鼻をかむことも有用です。

鼻腔に炎症があると粘膜機能が低下するので、室内を加湿して水分を補ってください。空気が乾燥しているときはマスクが有用です。

マスクは、花粉の飛散の多いときには吸い込む花粉をおよそ3分の1から6分の1に減らし、鼻の症状を少なくさせる効果が期待されています。また、花粉症でない人も、花粉を吸い込む量を少なくすることで、新たに花粉症になる可能性を低くすることが期待されています。ただし、風が強いとマスクをしていても鼻の中に入ってくる花粉は増えます。マスクをしていても完全防備にはならないので過信は禁物です。また、メガネをかけることで、目に入ってくる花粉の量が軽減されます。

舌下免疫療法はアレルゲンを舌の下側に繰り返し投与することで、体をアレルゲンに慣らし、症状を緩和する治療法で、根本的な体質改善も期待されます。