アレルギー・マーチとアレルギー発症予防

アレルギー・マーチとアレルギー発症予防

アレルギー疾患には、食物アレルギー、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎(花粉症を含む)、アレルギー性結膜炎、気管支喘息(ぜんそく)、薬剤・昆虫アレルギーなど多様な疾患が含まれます。

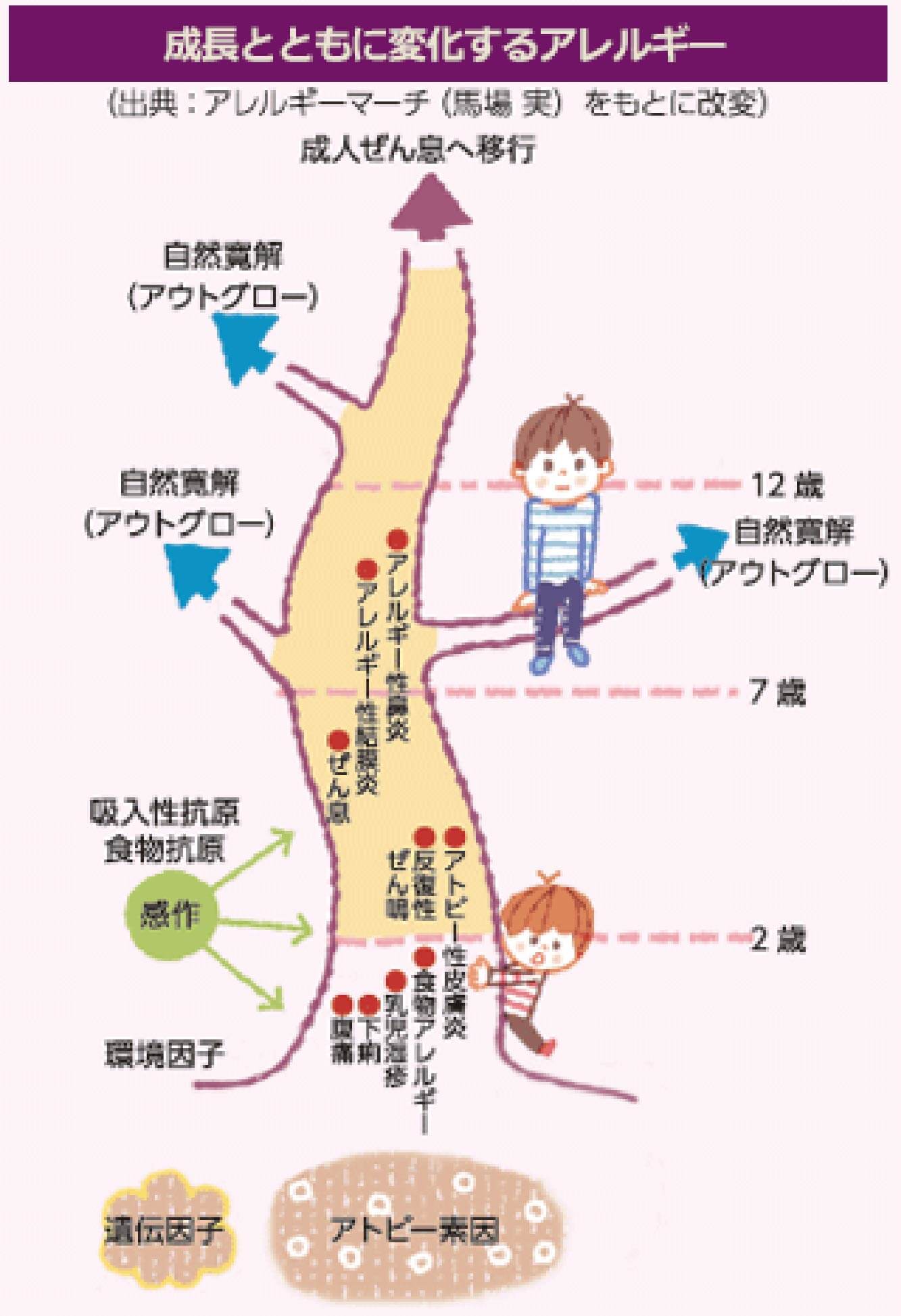

小児期には、これらの疾患が、乳幼児期のアトピー性皮膚炎を始まりとし、食物アレルギー、気管支喘息、アレルギー性鼻炎と次々と異なる時期に出現してくることが多く、これを「アレルギー・マーチ(atopic march)」と呼びます(図1)。

近年小児のアレルギー疾患が増加する中で、この「アレルギー・マーチ」の発症、進展を予防することが重要です。

乳幼児期に乳児湿疹やアトピー性皮膚炎があると、その後の気管支喘息の発症が2~3倍、アレルギー性鼻炎の発症は2倍、食物アレルギーに至っては6倍も発症が増えることが分かっています。また生後3か月にアトピー性皮膚炎があると、その重症度に比例して食物抗原の感作を受ける確率が高くなることが分かっており、適切な治療を行い、いかに早く湿疹のない皮膚にするかがアレルギー・マーチの予防につながります。

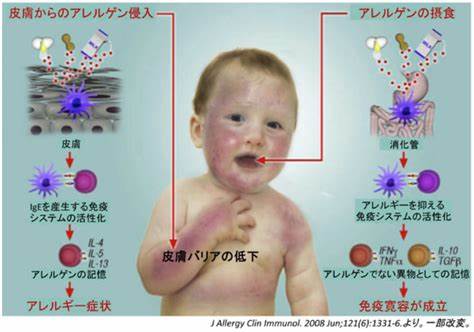

イギリスの小児科医Lack.G氏は食物アレルギーに関する新しい概念「炎症のある皮膚から食物アレルゲンが 侵入するとアレルギーを起こすようになり、適切な量とタイミングで 経口摂取された食物は、むしろアレルギー反応をおさえる免疫寛容を誘導する」という「二重抗原曝露仮説」を提唱しました(図2)。

今や仮説ではなく定説になっていると言っても過言ではありません。食物蛋白が口から入ると、本来なら異物であるはずの蛋白に対して、ヒトはそれを受け入れようとする反応(経口免疫寛容といいます)が働きアレルギー反応は起こりません。

一方、食物蛋白が湿疹やバリアの低下した皮膚から入ると、ヒトはそれを異物だととらえ、アレルギー反応が起こり、食物アレルギーを発症します(これを「経皮感作」といいます)。

湿疹やバリア機能を早く良くし、アレルギーの出やすい食べ物は乳児期早期から摂取する方が食物アレルギーの発症を予防できると言われており、実際にこれを証明した研究がいくつか報告されています。

アレルギー疾患は、遺伝要因や環境要因などが関与していると言われています。発症のメカニズムや悪化原因などの解明が進み、アレルギー疾患の発症予防として以下のようなことが言われています。

国立成育医療センターの成育出生コホート研究におけるランダム化臨床研究介入試験でからアレルギー素因のあるお子さんにおいては、新生児期からの保湿剤を毎日塗布によりアトピー性皮膚炎の発症リスクが3割以上低下することが報告されました。

また皮膚のバリア機能が障害された状態で、早期に十分な対応がなされず皮疹の改善が遅れると、食物アレルゲンの経皮感作が進行します。スキンケアを徹底して行い、皮膚バリア機能を改善し、新たな皮膚感作を起こさないようにすることが大切です

アトピー性皮膚炎のある乳児に適切な抗炎症治療とスキンケアを行いながら、6か月から鶏卵卵白を微量に摂取する方が、鶏卵アレルギーの発症を予防できることが報告されています(PETIT試験)。また乳に関しては生後1か月以降に少量のミルクを摂取することで乳アレルギーの発症を予防することが報告されています(SPADE試験)。

妊娠中や授乳中に母親が特定の食物を除去することは、効果が否定されています。乳児に対してアレルギーの出やすい食物の摂取開始時期を遅らせることも、発症リスクを低下させることにはつながらず、推奨されていません。

離乳食の開始時期を遅らせたり、予防的に除去したりすることは、経口免疫寛容の誘導する機会を失うことにつながり、結果的に食物アレルギーの感作を進行させてしまいます。自己判断や血液検査の結果のみを根拠とした食物除去は行わず、医師による正しい診断に基づいて、最小限の除去を行うことが大切です。

また食物アレルギー予防のために、アトピー性皮膚炎の赤ちゃんに対して早期に治療を行う臨床研究(PACI Study)から、アトピー性皮膚炎の生後7週~13週の赤ちゃんを、標準的な治療を行う群と、湿疹のない部分もサブクリニカルな炎症があると考え、湿疹のある部分だけではなく湿疹のない部分にも積極的な治療を行う群に分け、生後28週時点で鶏卵アレルギーがあるかどうかを調べた結果、積極的な治療を行った群は標準的な治療の群と比較し、鶏卵アレルギーの発症を25%削減できることが分かりました。

日常生活におけるポイントとしては、乳児期に風邪の代表的な原因ウイルスである、RSウイルスやライノウイルスといったウイルス感染をくり返すと喘息を発症しやすくなるといわれています。そのため、手洗いなどを行い、ウイルス感染症を予防することが大切となります。また2歳までに抗菌薬を使用したことがある児は、5歳時の気管支喘息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎といったアレルギー疾患のリスクが高まることが分かっています。一般的な風邪のほとんどはウイルス感染であり、抗菌薬は効果がないことからも、不要な抗菌薬の使用は避ける必要があります。

また、ダニ対策を中心とした環境整備を行うことが、発症予防につながる可能性があります。自動車の排気ガスなどに含まれる大気汚染物質も、その後の喘息発症のリスクとなることが分かっています。

アトピー性皮膚炎を発症している場合は、ステロイド外用薬などを適切に使用し、皮膚を炎症がない状態に保つことで皮膚から体内にダニやハウスダストなどの吸入アレルゲンが進入するのを防ぎ、喘息の発症予防につながる可能性があります。